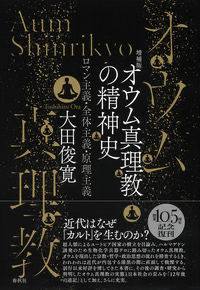

オウム真理教の精神史ーロマン主義・全体主義・原理主義ー(2023.太田俊寛.春秋社)

前から気になっていた本。オウムの事件は「あの時何があったのか」とか「信者のその後の人生」というような、いわゆるドキュメンタリー系のまとめられかたをしているのはよく見るけど、宗教学や文化人類学のようなアカデミックな方面ではどのようなまとめられ方をしているのか知りたくて読んだ。

本書によれば、オウムのような新宗教(と呼んでいいのだろうか)は、近代までキリスト教に代表される宗教が持っていた権威を国民国家が獲得することによって、権威と精神的な領域(故人を弔うことなど)が分離したことがその端緒であるらしい(こういうまとめ方が正しいのか少し自信がないけれど)。

現代のスピリチュアルやカルトもたぶん同じところから萌芽しているのだと思う。

なんかこの辺、ダメな組織を倒した新しい組織が前より100パーセントマシとは限らない、という歴史上何回も観測されてきた現象を彷彿とさせる。

個人的には「既存の宗教が本来の役割を果たしてないから、カルトやスピリチュアルが流行るんやろなぁ」と漠然と考えていたのだけれど、それはどうやら歴史の展開を見ると(ある程度は)仕方のないことであって、既存の宗教が情けないとかしょうもないとかそういう単純な話ではないようで大いに反省した。

あと、デカルトに代表される啓蒙主義の裏の面としてロマン主義が育ってきた、というのはこれまでほぼ啓蒙主義の知識しか持ってなかったので面白く読んだ。

社会が複雑化すればするほど、直感的に社会のイメージをつかむための何か(イデオロギーや宗教など)が必要とされるのはある程度仕方のないことだと思う。

これは何も社会に限ったことではなくて、物事が「めんどくさい」ことになってくると、簡単な解決策が求められるのと一緒だと思う(「これ食っとけば健康になれるよ」「これやっとけば天才になれるよ」みたいな)。

だから最終的には「合理的な思考を積み重ねて、日々勉強するしかねーなー」みたいなところに行き着くんだけれど、プラグマティズムの提唱者であるジェイムズが晩年スピリチュアル的なものに笑えないレベルで傾倒していた(これも本書を読むまで知らなかった)という事実に、なんとも言えないものを感じてしまう。

個人的には面白く読んだけど、「宗教学の見地からオウムの事件を分析する」という目的意識があるため、「当時何が起きていたのか?」とか「90年代の日本人の闇!」というような時代的なドキュメンタリーを期待するとちょっと肩透かしかもしれない。

最後に付け加えるとすれば、ときどき「ニーチェの超人思想ってガンダムでいう所のニュータイプみたいなものだよな」と思っていたんだけど、そのことについても少しだけ触れられていたのが良かった。

そういえばジークアークスまだ見てないな。いつか見よう。

温泉はなぜ身体にいいのか♨(2016.松田忠則、平凡社)

真面目な本を読んで疲れた上に、職場でも疲れていたので息抜きしたくて読んだ(謎)。

本書で挙げられている、「温泉が身体にいいんだよ!」というデータにどこまで信ぴょう性があるのかは疑問だけれど、個人的には温泉に行くと次の日体調がよくなったり、疲れが取れる感じがあるので信じていいと思う。気持ちいいし。(これも一つのスピリチュアルなのでは)

世の中に出回っている本のうち6割くらいは「世間でAって言われてるけどそれは間違いで実際はBなんだよ」みたいな目的意識で書かれてる気がするけど、こういう「世間でAが正しいって言われてるから改めて確認してみよう」みたいな本もたまに読みたくなる。

筋トレの本が毎年たくさん出版されているのも、そういう需要があるからというのが一つの理由なんだと思う。温泉行きてえなぁ。

激しく倒れよー沢木耕太郎ノンフィクションⅠ(2002.沢木耕太郎、文藝春秋)

長嶋茂雄さんの訃報に触れ、ふと本書所収の「三人の三塁手」をもう一度読みたくて、図書館から借りてきて読んだ。

友達が「レジェンドが亡くなっていくと、世界が薄まっていく気がする」と言ってたのを思い出す。

なぜか自分にとって「すごい人」は永遠に死なないような、いつまでも居てくれるような感覚があった。10代のころは当時自分にとってヒーローだった山際淳司と川端俊介がいない世界が来るなんて考えたこともなかった。(当時山際淳司はすでに故人だったけれど、両方いなくなってしまうなんて、という意味において)

たぶんだけど、長嶋にあこがれた世代(ぼくより二回りくらい上?)にも同じような人がいるんじゃないだろうか。

長嶋になりたかった、長嶋になれたら…という箇所は本当に痛切な感じがして良い。

はじめて読んだときは『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』で有名な増田俊成のまとめたアンソロジーで読んだ記憶があるので気づかなかったけど、「長嶋を描かずに長嶋を描く」という試みのもとに書かれたとのこと。とりわけ長嶋に関するものでこういう書き方は珍しいんじゃないだろうか。長嶋についての書き物をたくさん読んでいる訳じゃないのでわからないけど。

.png)

コメント