みなさんお疲れ様です。

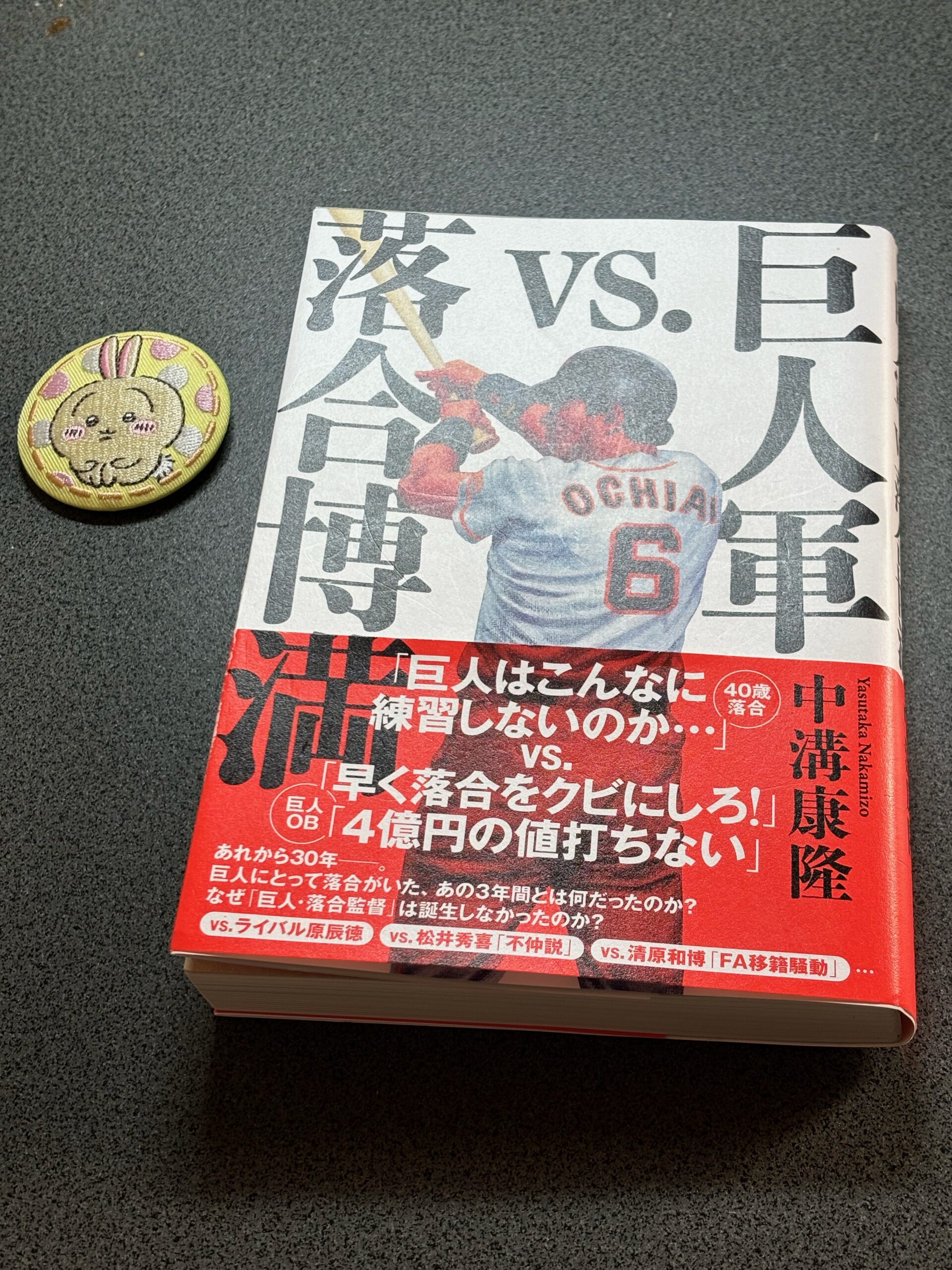

今日は中溝康隆さんの、「巨人軍vs落合博満」を紹介します。

当時、天才打者の名を欲しいままにしていた落合博満(1953~)が読売ジャイアンツに所属していた3年間(94年~96年)を追ったノンフィクションとなっています。

当時を知っている人や野球好きの方はもちろん、

野球に興味がない人(というかない人にこそ)にも刺さる内容となっています。

| 価格:1980円 |

落合博満について

まずは略歴という形で簡単に、巨人入団までの落合博満のポートレートを紹介します。

1953年(0歳) 秋田県にて7人兄弟姉妹の末っ子として誕生。

1969年(16歳) 数々の名門校から勧誘を受けるも地元の秋田工業高校へ進学。理不尽に暴力を振るう先輩に反発。入退部を8回ほど繰り返す。高校へも殆ど通わず、映画に熱中する。

1971年(18歳) 東洋大学の野球セレクション(入部試験)を受け合格。しかしケガや野球部の雰囲気に嫌気がさして4月には退部。半年経たず大学も中退。秋田へ帰郷。

1972年ごろ 当時ブームだったボウリングのプロ試験を受けようとするも、若葉マークの貼り忘れによる罰金で試験代を失い挫折。

1973年(20歳)「私には野球しかありません」と高校の監督に頭を下げ、東芝の府中工場の野球部に推薦してもらう。臨時工として入社。姉のアパートに下宿しながら野球選手に復帰する。

1976年(23歳) 都市対抗大会(※1)に出場。社会人野球在籍の5年間で通算70本塁打を記録。

1978年(25歳) ロッテよりドラフト3位指名を受け入団。当時の監督の打撃理論が理解できず、先輩選手の打ち方を徹底的に観察して研鑽を重ねる。

1981年(28歳) レギュラーに定着。首位打者のタイトルを獲得する。当時人気絶頂にあった原辰徳(前巨人監督)らとともにオールスターへ選出。

1982年(29歳) 史上最年少(当時)で三冠王(首位打者・本塁打王・打点王)を獲得する。

1984年(31歳) 9歳上の現夫人・信子さんと結婚。

1985年(32歳) 圧倒的な数字で2度目の三冠王を獲得。

1986年(33歳) 2年連続、3度目の三冠王を獲得。1対4の大型トレードで中日ドラゴンズへ移籍。年俸が史上初の1億円を突破。

1990年(37歳) 契約交渉がこじれ、史上初の調停に発展する。

1994年(41歳) FA宣言で巨人へ移籍。

(以上、本書とWikipediaなどを元に筆者作成)

前半の挫折からの、後半のサクセスストーリーが鮮やかで目を引きます。

現代で言えば、ニートだった青年が、覚悟を決めて入った勤務先で次々と圧倒的な実績を残し、やがて時価総額1位の超一流企業に役員クラスで迎え入れられる、といったところでしょうか。それもライバル企業から。

しかし、年俸調停に発展していることからもわかる通り、「チームの和を乱す個人主義者」「金に汚い」というイメージがあったことも事実です。本書から引用します。

男は黙ってチームのために…が美徳とされた昭和の球界で、「オレを高く買ってくれるところにいく」なんて堂々と主張するトッププレーヤーの出現は事件だった。

(中略)

90年12月には37歳になったが、貪欲に「(巨人の)クロマティが3億円。自分もその働きに遜色はないはずだ」と1億2000万円アップの3億円を希望する。

(中略)

古巣・金田正一監督のように「昔のワシみたいに、もっと上手にカネをもらわんと。これだけ波風立てて、何かペナルティーが課せられるかもな」と年俸調停をチームの和を乱す自分勝手な行動とみる向きもあった。

当時は終身雇用制度と年功序列、それに裏打ちされた「滅私奉公」の雰囲気がまだまだ健在で、一つの職場でキャリアを終えるのが美徳とされた時代。

それは伝統を重んじる巨人において、もっとも強烈でした。

巨人はなぜ獲得に踏み切ったのか

「巨人の4番は生え抜きでなければならない」。

当時の巨人(というか球界)は純血主義が非常に強かったのです。

ましてや契約で揉めるような選手を外部から招聘するなんて、OBやファンからの反発は必至でした。

それでも巨人、特に長嶋監督には落合を獲得しなければならない理由がありました。

落合移籍までの巨人は3年連続で優勝を逃しています。

前年の1993年にはあの長嶋茂雄(現:終身名誉監督)が監督に復帰するもV逸。

これは長年日経平均に採用されているような日本を代表する会社が、カリスマを経営者として起用したにも関わらず「3年連続で営業利益が前年度割れ」しているくらいのインパクトです。

当時の長嶋茂雄のネームバリュー・カリスマ性は圧倒的。

そんな長嶋を監督として起用して優勝できない、というのはファンにとどまらず、世間でもちょっとした事件と言えるでしょう。

というのも、当時の巨人の人気はすさまじく、巨人戦の視聴率は平均19~20%で推移。

4番や5番の選手がバントをすると、翌週の週刊誌に「主砲にバントさせる長嶋巨人の凋落ぶり!」とまるで政治の一大スキャンダルのような記事が躍る、そういう時代です。

そんな巨人において、落合はV奪還のためになんとしても欲しい選手だったのです。

原辰徳と落合博満

巨人時代の落合を語るうえで欠かせないのが、原辰徳の存在です。

1980年にドラフト1位で巨人から指名を受け、4球団競合の上に入団すると、あの伝説の王・長嶋の後継者として期待され、均整な顔立ちもあって一躍スターとして注目されます。

実際に人気ばかりではなく、原は相応の実力も持っていました。

入団から12年連続で20本塁打を記録するなど、長きにわたり主軸としてチームを牽引します。

「巨人の4番=全日本の4番でなければならない」

「王・長嶋クラスの選手でなければ巨人の4番は認めない」

そういった旧世代のファンや、OBから半ばバッシングともとれる批評を受けながら、原は懸命に巨人の4番を担っていました。

落合がヘッドハンティングされてきた外様の執行役員だとしたら、原は将来の社長候補でもある生え抜きのイケメンエリート役員、といった感じでしょうか。

落合が入る前年も4番を務め、ケガの影響で衰えは見せていたものの、まだまだレギュラーを張る底力は持っています。

当時の少年や女性からの支持率も極めて高く(※2)、彼らからは「敵」として映ったことは想像に難くありません。

落合はこういったファンからの反発とも戦わなければならなかったのです。

1年目の優勝、伝説の10.8決戦

OBやファンからの反発を尻目に、落合はほぼ全試合に4番として出場します。

そしてこの年は古巣・中日ドラゴンズと優勝争いを続け、

「買った方が優勝」という大一番、

10.8決戦と呼ばれる試合に臨みます。

プロ野球史上最高視聴率を叩き出し、あのイチローも生観戦したこの試合で、落合は先制のホームランを放ちます。

途中で負傷退場するのですが、のちに相手チームの選手から

「落合さんのムードに圧倒された」

という声が出るほどにその存在感は際立っていました。

結果的にこの年、落合の残した数字は(落合にしては)平凡な成績に終わります。

しかし筆者は様々な当時の選手の証言や、長嶋監督のインタビューなどを紹介し、「数字には表れない落合の功績」を浮かびあがらせます。

この優勝の後、マスコミやOBは落合の事をきわめて好意的に報道しました。

しかし、結果的に在籍3年間の中でマスコミやOBが好意的だったのはこの時だけで、翌年からは再び厳しい声が続くようになります。

原辰徳の心情は?

本書では結果として4番を追われることになった原辰徳にも多くの紙幅を割いています。

守備位置の関係もあり、落合のスーパーサブのように使われるかつての4番の心情を、本書はストーリーの補助線のようにして浮かび上がらせます。

そして著者は引退セレモニーでの原の残したコメントを引き、原が守ろうとしていた「巨人軍」の姿を提示します。

原に共感する読者の方もきっと多いはずです。

松井秀喜と落合博満

2年目の巨人は勝率5割を上下しながら、不安定な戦いぶりが続きます。

落合自身は名球会拒否騒動(※3)を引き起こす一方でチームを牽引し、42歳にして首位打者争いを演じます。

しかし、この年に原辰徳が引退。

ファンやOBは『原の後継者』、すなわち『巨人の伝統の後継者』として当時21歳の松井秀喜に期待をします。

活躍していたにも拘わらず、落合は一部のファンやOBから『松井の4番定着を阻む老害』のような扱いを受けていたようです。

本書から引用します。

いつの時代も評論家は世代交代を論じ、マスメディアはニュースターの出現を追いかけ、ファンは若手の台頭を待ち望む。

(中略)

球界OBたちは国民的ヒーローの長嶋監督を表立って強く批判することはできない。若い松井を叩けば世間から総スカンを食らうだろう。だから、落合をターゲットにしつこく批判を繰り返したのだ。

「現場でとても有能だった人が、重要なポストに就いたときに重圧で潰れてしまう」というのは社会でもありふれています。

当時の松井も何度か4番で起用されるのですが、結果が残せず、落合が4番に戻ります。

松井としてはとても悔しかったでしょうが、同時に「自分が打てなくても落合がいる」というのは、どこかで安心材料になったのではないでしょうか。

ラストイヤーと放出

43歳という当時の野球選手としてはとうに引退してもおかしくない身体に鞭を打ちながら、主軸として試合に出続けます。

特に成績において、前年を上回る成績を残します。コンディショニングが今ほど発達していない当時にでこれは本当に凄いです。

しかし年齢と高年俸もあってか、少しでも打てなくなるとすぐにOBやマスコミが『落合不要論』の論陣を張ります。

本書は肉体的にボロボロになりながらもチームの最年長者として牽引する姿、4番として格闘する姿、そして退団までの経緯を、豊富な資料からあぶり出します。

しかし結果的に、落合は自ら自由契約を申し入れます。

当時、『巨人で引退する』というのは大きな意味を持っていました。

『元巨人』の肩書は当時、絶大なネームバリューを持ち、コーチや開設者として活動するにも大きなアドバンテージがありました。

事実、退団時に渡辺オーナーからは「読売グループとしてまたお付き合いしたい」という打診があったといいます。

言わば『元上場会社勤務』の肩書と『セカンドライフの安定』を捨てるのに近いものがあります。

そうしてまで現役続行を貫いたのは、『必要としてくれる球団がある限りはそこでプレーを続ける』という落合の一つの哲学が見えます。

(読まなくてもいい)感想

実は、僕は落合さんの巨人時代を見たことがありません。

僕が野球を見始めたころの巨人は、すでに松井秀喜が4番として圧倒的な存在感を示していました。

はじめて意識したのは中学生のとき、中日ファンの父が「落合の打ち方を真似してみろ」といったのがきっかけでしょうか。

「落合ってすごかったの?」と聞いてみると

「凄かった。どんなピッチャー相手でも、あいつならなんとかする。そういう雰囲気があった」

といいました。

その後に「性格に難はあったけど」という付け加えもありましたが。

そこから当時巨人ファンだった母に「落合ってすごかったの?」と聞いたら、

「私は嫌いだった。好きな人なんていないと思うし、これからも好きになることはないと思う」と言われました。

そんなものなのかなぁ。それ以上は特に踏み込まず、僕は落合の連続写真をネットで検索して、練習しました。

その後時は流れて、落合さんは中日ドラゴンズの監督に就任します。

そのあたりから落合さん関連の書籍も増えましたが、不思議と巨人時代をまとめた本というのは目に入りません。

つまるところ僕にとって、『巨人時代の落合博満』というのは大いなる謎だったのです。

正直なところ、読む前は自分勝手な功利主義者というイメージを持っていたのですが、それとは全く違う落合の姿が本書からは浮かび上がってきます。

社会に出て働いてみると、上司からあまりよく思われていなかった人が結果的に一番重要だったりする。

今でこそ転職は当たり前になってきていますし、むしろ「キャリアアップ!」として推奨するような雰囲気すらあります。

実力に見合ったお金をもらう。それも当たり前のようになってきています。

読み進めていくうちに、本書の『巨人軍』とは、野球界含む世界のことであり、落合はその背後にある『時代の空気そのもの』と戦っていた、あるいは戦わされていたのかもなぁ、と僕は思うようになりました。

本人が望む、望まないに関わらず。

果たして落合は何と戦い、何に勝った、もしくは負けたのか。

世代やおかれた立場によって答えが異なると思います。

ぜひ本書を読んでみてください。

(ちなみに落合の真似をしたら、一瞬だけ打てるようになりました。)

.png)

コメント